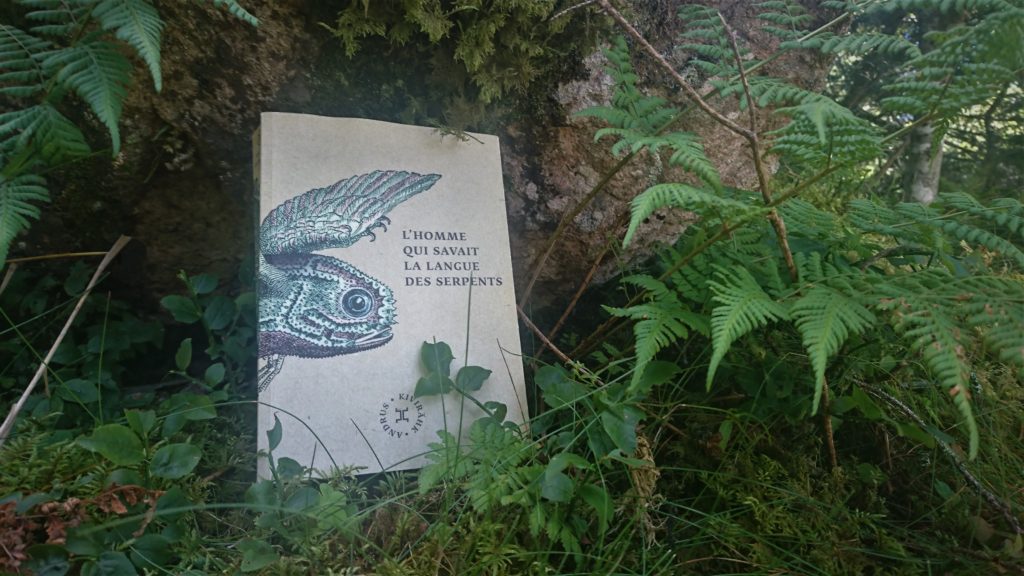

A ma grande surprise, je me suis rendue compte récemment que je n’avais rien publié sur ce roman qui est pourtant un de ceux que j’offre et recommande le plus régulièrement et que je cite fréquemment dans mes interventions, voici donc la brève chronique parue dans le numéro d’automne d’Yggdrasil sur “L’homme qui savait la langue des serpents” d’Andrus Kivirähk, aux éditions le tripode (2007).

L’homme qui savait la langue des serpents, d’Andrus Kiviräkh, se déroule en Estonie au 13e siècle avec l’arrivée des colons allemands, de l’agriculture céréalière et de la christianisation forcée. On y suit les derniers païens qui persistent à vivre en forêt, se nourrissant de myrtilles, de lait de louve et d’œufs de chouette. Les derniers à maîtriser le sifflement qui endort les loups et charme les chevreuils : la langue des serpents.

C’est un roman sauvage et palpitant, où l’on croise un grand-père chasseur de vents dans des batailles épiques et sanglantes, un couple d’anthropopithèques élevant des poux géants, Teemet, le narrateur, qui dialogue et hiberne avec les serpents autour d’une pierre de sel, des femmes réunies rituellement au sommet des sapins la nuit, « se flagellant lentement, avec un plaisir évident » et même quelques effrontées qui flirtent avec les ours. C’est sans doute là une des trouvailles les plus marquantes du livre que ces plantigrades benêts et amoureux qui espionnent l’objet de leur convoitise « des journées entières, patiemment, sans manger ni boire, la tête penchée de côté, les pattes paisiblement croisées sur le ventre et l’air bêtement enamouré », avant de « claudiquer gauchement vers l’élue de ses rêves, un bouton d’or cueilli sur la lande entre les dents ».

Las, ce mode de vie est menacé d’extinction face à la pression des colons et à l’attrait irrésistible qu’exercent la faucille et la religion sur les autochtones. Il y a de l’Appel de la forêt inversé dans ce roman, où la tentation du pain, de l’outil, du foyer figurent la marche inexorable du progrès sur les savoirs ancestraux. Mais n’allez pas croire qu’on y sombre dans la sacralisation d’un passé mythique : certains réfractaires de la forêt, qui font preuve d’un obscurantisme particulièrement cruel, en prennent tout autant pour leur grade que les colons du village : « ils ne croyaient qu’en la vertu des sortilèges (…) s’imaginaient maintenir en vie d’anciennes vertus : en réalité ils s’en étaient tout autant éloignés que les villageois [en cherchant] une issue dans le monde imaginaire des génies au lieu de s’intéresser à la langue des serpents ».

On peut (il faut) lire ce roman plusieurs fois tant il offre différents niveaux de lecture. Burlesque et fantastique, romanesque en diable, drôle et violent à la fois : L’homme qui savait la langue des serpents est tout cela. Mais sous les lignes du pur plaisir d’aventure et du conte mythique se cache une autre lecture, plus acerbe, redoutablement politique. Celle de la société qui advint ensuite, la nôtre, celle des guerres de religion, de la furie moderniste et d’un humain coupé du reste du vivant qui, avec l’arrivée de la « civilisation », a fini par oublier la langue des serpents.

Une fiction peut parfois, rarement, valoir plusieurs essais sur la critique du monde moderne et de l’anthropocentrisme. On trouve dans celle-ci un succédané d’anthropologie et de philosophie, avec cette précieuse touche romanesque en plus qui rend le tout terriblement attachant.