Une tribune de soutien au journalisme indépendant et à Basta, dont le travail irrigue les idées qui peuplent les romans.

★

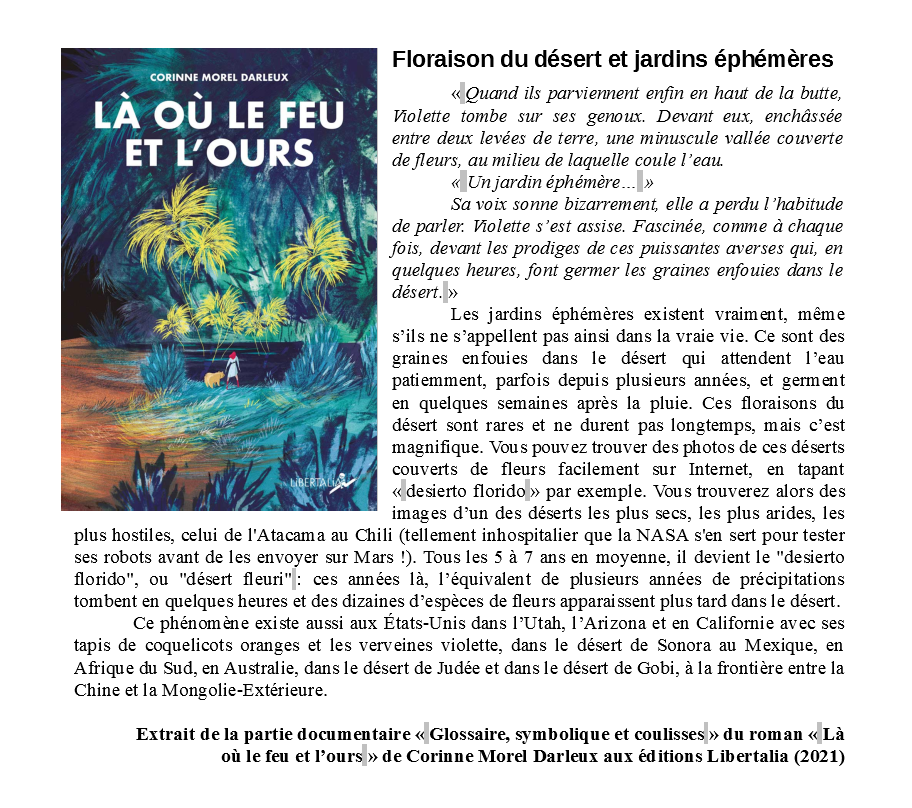

Prenez un des déserts les plus secs que vous puissiez imaginer. La steppe la plus aride de la planète. Les scientifiques y réalisent des simulations de vie en conditions extrêmes, la Nasa y teste ses engins destinés à la planète Mars, les journalistes parlent d’un paysage digne de Star Trek. Et soudain, ce désert se met à fleurir.

Sans le travail des scientifiques, nous ne saurions rien des mystères de cette floraison. Sans la mise en perspective des journalistes, nous aurions vu passer de jolies photos sans jamais soupçonner leur lien avec le dérèglement climatique. Et les « jardins éphémères » de mon roman Là où le feu et l’ours n’auraient jamais existé : c’est ce prodige du desierto florido qui les a inspirés.

Ce que je veux illustrer avec cette histoire de désert, c’est à quel point la fiction a besoin du travail conjoint des scientifiques et des journalistes, à quel point le réel peut inspirer une littérature pourtant qualifiée d’imaginaire.

On pare parfois les romancier-es d’une capacité d’imagination quasi surnaturelle ; c’est largement usurpé. Pour faire advenir et fourmiller en soi toutes ces fantaisies dont on peuple les romans, il faut d’abord garder les yeux grand ouverts sur le monde. Comme l’écrit l’écrivaine Geneviève Brisac, nous sommes avant tout des éponges qui « se remplissent de tout ce qui les entoure, sentent vivre en elles toutes les vies de la terre » [1] . Et pour que ces éponges se gorgent d’alternatives et d’idées, il nous faut des sources pour les imprégner. basta! en fait partie.

La genèse des histoires, mais aussi de notre rapport au monde, niche dans l’observation de ce qui nous entoure, saupoudrée d’une pincée de rêves et d’inconscient. Dit autrement : notre imaginaire commun dépend largement de ce qui entre dans nos têtes. Les publicitaires et tenants du soft-power l’ont bien compris : le cerveau passe son temps à assembler des bribes d’observation directe, de choses vues et entendues, mais aussi de songes, de lectures et de fictions pour créer le terreau de sa propre « réalité ». Journalisme et littérature, ce qui éclaire le présent et ce qui vient muscler l’imaginaire : les deux œuvrent en permanence de concert pour façonner nos perceptions.

C’est pourquoi tout ce qui vient documenter le réel, et la manière dont il est mis en perspective, de manière complexe et non biaisée par des rapports de domination et d’argent, est si important. Chaque reportage, chaque lutte, chaque discussion vient alimenter ce petit équipage intérieur. Et pour peu que l’imaginaire des autrices et auteurs soit bien irrigué, le tumulte grandissant généré par toutes ces idées, images et reportages finira un jour par produire un roman.

Si l’on veut alors que l’imaginaire commun ne soit pas uniquement alimenté de culte de l’argent, de compétition et d’esprit guerrier, il importe de nourrir l’esprit du temps de petits morceaux d’utopie, d’actes de courage et de résistance, de décisions prises en commun et de lieux où les hommes ne se prennent pas pour les rois du pétrole.

C’est précisément cette nourriture de l’imaginaire que produisent les journalistes lorsqu’ils et elles décryptent l’actualité, dénoncent les dystopies dont on ne veut plus et y opposent les alternatives qui fourmillent loin des radars médiatiques. Pour ne prendre que quelques exemples récents, en donnant la parole à l’anthropologue Philippe Descola, basta! nous ouvre à d’autres manières de vivre et d’être au monde ; en défendant l’habitat léger, les cliniques psy alternatives ou encore la possibilité de vivre sans smartphones, basta! nous aide à nous extraire du « There is no alternative », des conventions ordinaires, des habitudes du quotidien, et à faire valser nos œillères.

Philippe Descola et Alessandro Pignocchi parlent de la nécessité d’offrir des moments perspectivistes, « au moins aussi utile[s] que l’argumentation rationnelle objectivante » [2]. pour recomposer les mondes. Si je le reformule à ma manière : nous ne sommes pas uniquement des êtres doués de raison, mais aussi un maelstrom de contraintes et d’émotions. Les journalistes ont beau alerter, informer, analyser, il devient hélas de plus en plus évident qu’être informé ne signifie pas être percuté. La fiction, en permettant de changer de perspective, d’imaginer d’autres possibles, en aiguisant la sensibilité, devient alors une alliée précieuse. En créant de l’attachement, en faisant entrer la sensibilité des autrices et auteurs « par effraction dans l’espace le plus intime du lecteur » [3], elle nous modifie, amplifie les connaissances, produit de nouveaux affects et change notre rapport aux événements.

Je me suis encore fait cette réflexion en lisant dans basta! un reportage sur le projet de golf hallucinant de la Montagne Noire dans l’Aude. Une société gérée par une riche héritière veut y construire un complexe de haut standing sur plus de 140 hectares, qui implique d’expulser des agriculteurs, de privatiser des chemins publics et d’artificialiser des terres agricoles. Eh bien, j’ai plaisir à imaginer que les jeunes (et moins jeunes) lectrices et lecteurs du Gang des chevreuils rusés, après avoir suivi les tribulations de Foxy contre un projet d’hôtel-golf de luxe, ne liront pas ce reportage de la même manière. Peut-être même se mettront-ils à fabriquer des vautours-volants ?

La fiction inspire déjà les luttes : des féministes argentines défilant en costumes de « La Servante écarlate » pour défendre le droit à l’IVG, des pancartes « Winter is not coming » dans les marches climat ou des militants pro-palestiniens couverts de peinture bleue comme les Na’vis du film Avatar [4]. Autant de combats qui à leur tour seront relayés par des journalistes et viendront sans doute alimenter d’autres imaginaires…

« Une envie d’utopie, tissée d’alternatives comme Basta! en met régulièrement en avant »

Ce va-et-vient réciproque qui s’installe entre fabrique de l’imaginaire – fiction et documentation du présent – et journalisme est essentiel. Nous avons besoin du travail des médias, d’informations mises en perspective, et ce, dans les trois domaines de la transformation sociale : la résistance aux bulldozers, la préfiguration, ici et maintenant, de comment nous pourrions vivre, et la bataille culturelle. Il faut cela pour constituer un imaginaire collectif différent de celui que nous tend le système dominant. Et cela ne peut être le fait que de médias non soumis au pouvoir des marchands de guerres, des bétonneurs de terres, des géants du numérique et de leurs tentatives de bâillonnement. C’est une des conditions pour que nos visions du futur ne restent pas sinistrement corsetées dans des univers de futur périmé, composé de drones, d’intelligences artificielles, de robocops, de dérives martiennes et de riches bunkers.

★

[2] Dans leur ouvrage commun Ethnographies des mondes à venir (Seuil, 2022).

[3] Joan Didion, citée par Alice Zeniter dans Toute une moitié du monde (Flammarion, 2022).

[4] Lire à ce sujet Anne Besson, Les pouvoirs de l’enchantement. Usages politiques de la fantasy et de la science-fiction, (éditions Vendémiaire, 2021)