Où il est question d’albedo politique et de réserves de vividité, qui ne sortiront du pur divertissement pour devenir autant de munitions littéraires que si l’on fait vivre cette résistance par l’action, ici et maintenant. Chronique publiée dans le dossier “Impuissants face aux crises ?” de la revue Projet.

Où il est question d’albedo politique et de réserves de vividité, qui ne sortiront du pur divertissement pour devenir autant de munitions littéraires que si l’on fait vivre cette résistance par l’action, ici et maintenant. Chronique publiée dans le dossier “Impuissants face aux crises ?” de la revue Projet.

Tous les mots ont leur saveur et leur couleur singulières. Certains résonnent plus plaisamment à l’esprit. Parmi mes préférés, la vividité se définit comme la force particulière avec laquelle des images mentales s’imposent à l’esprit. L’albedo, lui, est une notion utilisée en astronomie, climatologie et géologie, qui désigne le pouvoir réfléchissant d’une surface. À l’heure où sont réclamés de nouveaux récits, alors qu’il nous faut allier construction d’autres solutions, résistance frontale au système et émergence de nouveaux imaginaires, la fiction porte sans doute un rôle particulier. Dans cette hypothèse, la vividité d’une œuvre de fiction, c’est-à-dire sa qualité subversive à percuter les esprits, dépend de sa capacité à insuffler des émotions et peut être mesurée à l’aune de son albedo politique, soit son impact quant à faire réflexion et à diffuser la lumière.

Nous expérimentons tou·tes ces moments de lassitude extrême où la répétition du réel éteint la libido (dans son acception première de pulsion de vie) et rend impuissante la verve militante. Reprendre, chaque jour, un fil d’actualités tissé de virus, de sécheresse, d’accidents industriels, de records de vente de SUV et de matchs du PSG. Lire, sur les réseaux sociaux, les mêmes polémiques et indignations, sans cesse nourries aux mêmes sources et dépourvues des mêmes effets. Suivre la révolution d’un monde qui n’en finit plus de tourner sur son propre axe et que rien ne semble désarçonner…

Pourtant, le système de croyances dont nous héritons n’a jamais autant vacillé. À la remise en cause de la croissance, du PIB et de la notion même de progrès s’ajoutent désormais celle de notre sécurité sanitaire et les conditions même de vie sur Terre. Pandémie, chaos climatique et extinction de la biodiversité agissent en révélateurs dramatiques, symptômes d’une seule et même déroute civilisationnelle, inscrite dans l’Anthropocène et aggravée par le capitalisme. Il est déconcertant de voir à quel point, face à ces mutations profondes et inédites, la pensée et l’action politiques peinent à se réinventer. On a parfois le sentiment pénible d’évoluer dans des sphères déconnectées jusqu’à l’absurde, où le jeu se poursuit sur scène, interminable de morosité, pendant que les coulisses se transforment en brasier.

Ce sentiment d’irréalité auquel on doit parfois se soustraire pour continuer à avancer porte un nom : « suspension d’incrédulité » (suspension of disbelief). Il s’agit d’acquiescer, un temps, à la neutralisation de son esprit rationnel et critique afin d’accepter qu’une montagne se mette à parler ou qu’un ministre devienne libertaire. Ce bouleversement des repères est un procédé courant en fiction, il a fait le succès de nombreux romans, d’Alice au pays des Merveilles de Lewis Carroll au Peter Pan de James Matthew Barrie pour citer deux œuvres symptomatiques, trop rapidement édulcorées par Disney. Ce qui s’y exprime, au-delà d’un inoffensif conte de fées, est bien une critique féroce du passage à l’âge adulte comme moment du renoncement au fantastique et soumission volontaire aux conventions. Loin d’être anecdotiques, de tels univers fictionnels peuvent contribuer à décoloniser l’imaginaire. En défiant les lois immuables de la physique, ils offrent un espace où l’on peut librement consentir à l’improbable, abdiquer de ses certitudes, déconstruire les idées reçues et nourrir sa pensée.

Cette suspension d’incrédulité n’est pas l’apanage de l’enfance, mais elle ne l’est pas non plus de la fiction, à l’instar du catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy qui nous invite à considérer l’impensable catastrophe comme certaine, pour mieux l’éviter. Mais la fiction facilite ce processus qui consiste à se défaire de ses dogmes pour, une fois revenu du voyage fictionnel, considérer la situation telle qu’elle est, et non comme elle nous arrive, filtrée par des mécanismes cognitifs figés et un système de pensée déjà dépassé. Or cet ébranlement est essentiel. Il y a urgence à se laisser percuter par d’autres biais que les raisonnements habituels. Car, en ce début des années 2020, ce que nos sens perçoivent de plus en plus fortement de l’effondrement qui vient, qu’on l’appelle intuition, faisceau de présomption ou éclairs de lucidité, est en train d’acquérir une portée tellement vertigineuse quant à la fin du monde tel que nous le connaissons, que le cerveau a tendance à se rétracter comme sous un toucher rugueux qui viendrait le gratter. Il se refuse tout simplement à pleinement l’envisager.

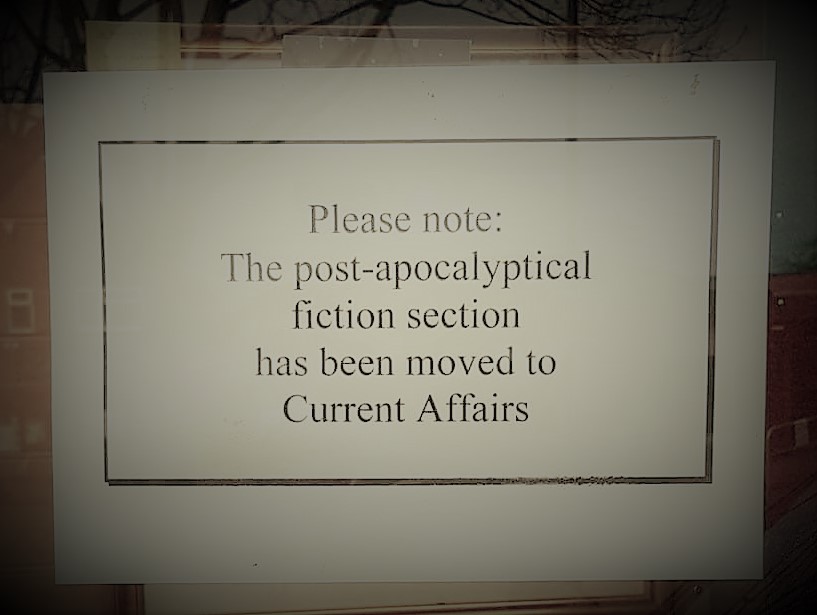

Pour amener nos intellects formés de raison à effectuer ces pas de côté, pour résister à la médiocrité de la répétition du quotidien, aux naufrages et au dévissage de la société, la lecture peut être l’occasion de moments de rupture et d’inspiration féconds pour reconstruire un futur déjà décimé qui ne soit pas juste le reflet de nos peurs refoulées. Quand le réel se fait dystopie, ouvrir un roman est probablement le geste le plus accessible, le plus autonome et le plus salvateur qui soit. Il suffit de se laisser embarquer au fil des pages pour se retrouver happé, plongé dans des récits, des paysages et des personnages inconnus avec lesquels on s’envole loin du quotidien.

Ainsi de grandes épopées comme Les cavaliers de Joseph Kessel ou La horde du contrevent d’Alain Damasio fournissent un souffle dans le dépaysement et un élan vital qui, pourtant exempts de tout souci didactique, n’ont rien à envier à certains manifestes enflammés. On ressort de ces lectures certes sans baguette magique, ni recettes, ni caps politiques tout tracés, mais avec des réserves de grands espaces balayés par le vent, le regard rincé. Romain Gary, dans Les racines du ciel, s’en fait lui-même le témoin quand l’un de ses personnages conseille à ses compagnons de camp, dès qu’ils sentent leurs forces faiblir, d’en appeler aux grands troupeaux d’éléphants. « Quand vous n’en pouvez plus, faites comme moi : pensez à des troupeaux d’éléphants en liberté en train de courir à travers l’Afrique, des centaines et des centaines de bêtes magnifiques auxquelles rien ne résiste, pas un mur, pas un barbelé, qui foncent à travers les grands espaces ouverts et qui cassent tout sur leur passage, qui renversent tout, tant qu’ils sont vivants, rien ne peut les arrêter – la liberté, quoi ! »

Ce n’est pas un hasard si l’accès aux livres a longtemps fait partie des revendications portées dans l’univers carcéral . Parce que la lecture est tout sauf dérisoire et qu’elle peut devenir un moyen, éphémère mais à portée de mains, de lutter contre l’enfermement, dehors comme dedans. Le livre est un droit à l’évasion légale, un refuge, une réserve intarissable de lignes de fuite. Ouvrir un roman, c’est échapper au lieu, au temps, aux petits tracas comme aux grands malheurs du présent. Dans une société qui semble s’effondrer sous sa propre obésité matérielle, son indécence sociale et son obscénité politique, quelques grammes de papier peuvent parfois alléger bien des poids.

Ils peuvent aussi fournir des pistes de réflexion salvatrices, ouvrir la voie à de nouvelles pratiques et utopies. Il ne s’agit pas d’y chercher matière à prophétie : en plaçant une loupe sur les signaux faibles qui agitent la société, en agissant comme le casse-cadenas de la pensée étriquée, coincée dans le carcan du présent, la fiction d’anticipation ne prévoit, ni ne prescrit, elle décadre. Et, dans ces écarts avec la réalité que permet la fiction, elle ouvre l’imaginaire à d’autres constructions. Or, on a aujourd’hui un besoin fou de ces trajectoires imaginées, d’ouvrir son esprit à d’autres possibilités, à tout ce qui n’est jamais advenu et qui peut-être n’adviendra jamais, sauf par la grâce de la fiction qui permet, d’un coup de plume, de réaliser l’impossible et de voir ce qui s’ensuit.

Ainsi L’homme qui savait la langue des serpents d’Andrus Kivirähk (traduit par Jean-Pierre Minaudier, Le tripode, [2007] 2013) raconte un autre récit de la civilisation en prenant appui dans l’Estonie du XIIIe siècle, avec l’arrivée de la céréale, du christianisme et des colons, une vision différente du passé qui peut dessiner les contours d’un autre futur. La femme changée en renard de David Garnett (Grasset, 1924) met en scène une métamorphose brutale qui questionne les fondements mêmes du couple, de la relation à l’animal et la place des conventions. Les dépossédés d’Ursula Le Guin (traduit par Henry-Luc Planchat, Robert Laffont, [1974] 1975) imagine les relations entre deux planètes que tout oppose, entre communs, sobriété matérielle et capitalisme débridé. Dans la lignée des Robinsonnades, Le mur invisible de Marlen Haushofer (traduit par Liselotte Bodo et Jacqueline Chambon, Actes Sud, [1963] 1985) et Dans la forêt de Jean Hegland (traduit par Josette Chicheportiche, Gallmeister, [1996] 2017) imaginent le face-à-face de leurs personnages féminins avec la pénurie et la nécessité d’élargir leurs liens de subsistance au vivant. Enfin, il existe un pan entier d’une littérature de reconstruction de sociétés qui, sans fournir de solutions, permet d’entraîner son esprit, d’envisager et de se projeter dans d’autres combinaisons, avec toutes les fantaisies que permet la fiction.

Il existe d’autres littératures à portée politique que la dystopie et l’anticipation, bien sûr. Des livres qui disent la beauté de la vie et ouvrent le champ des possibles, mais aussi des romans « sociaux » qui sont autant de piqûres de rappel sur l’immanence des rapports de force et la catastrophe sans cesse renouvelée des perdants et des opprimés depuis l’avènement de la société industrielle, du David Copperfield de Charles Dickens au Radieuse Aurore de Jack London. Des piliers, pour ne pas oublier qu’on ne peut penser l’effondrement actuel sans soupeser les rapports de domination, présents et passés, les choix économiques qui les imposent et, la lecture de son roman achevée, repartir au front. Car toutes ces réserves de vividité ne sortiront du pur divertissement pour devenir autant de munitions littéraires et trouver leur potentiel d’albedo politique que si l’on fait vivre cette résistance par l’action, ici et maintenant.