La lecture comme évasion

Né de père inconnu et de mère prostituée, pauvre et « destiné à être exploité », Serge Livrozet a refusé l’assignation sociale et choisi de « prendre de l’argent où il considérait qu’il y en avait trop ». Après une première incarcération, il décide en 1968 de « politiser son illégalité » et devient cambrioleur « de ces gens qui ont les moyens de l’être ». Incarcéré à 22 ans, celui qui a arrêté l’école à 13 ans passe son bac en prison et devient instituteur de détenus. De nouveau arrêté en 1968 pour « crime contre la propriété » (sic), il passe cette fois le diplôme d’études comptables supérieures. Il crée sa propre maison d’édition et, toujours, il écrit. Le parcours de Serge Livrozet est jalonné de luttes, de taule et de mots.

Ses activités de perceur de coffre-forts et de militant anarchiste ont largement été documentées et valent de l’être encore. Mais une anecdote cristallise à elle seule tout le sel du personnage, celle qu’il raconte face à la caméra de Nicolas Drolc dans le magnifique film documentaire, « La mort se mérite » : on l’y découvre faisant entrer les ’Difficultés de la langue française’ en contrebande dans l’enceinte des Baumettes. Serge Livrozet raconte cet épisode sourire en coin. Faire entrer en douce un livre en prison n’était pas une mince affaire et ce fut certainement un joli pied de nez à l’administration pour celui qui décrira, dans la rubrique « Le droit de lire » du journal du Comité d’Action des Prisonniers (CAP), comment des prisonniers sont amenés à se mettre en danger pour avoir accès à des livres dont la finalité, ironiquement, est de les améliorer.

Jusqu’aux années 70, en France, les détenus n’ont pas accès à n’importe quels livres. Comme le relate Laurent Audeiryck dans son passionnant mémoire sur le sujet, le livre est longtemps vu en prison comme « objet de conquête de la vertu » et les ouvrages « politiques, policiers et polissons » sont dès lors interdits. Mais à la fin des années soixante, la période est à la revendication et certains prisonniers vont batailler pour obtenir des ouvrages qui parlent des conditions de vie en prison ou de révoltes de prisonniers. Qui parlent d’eux. Serge Livrozet accompagnera cette lutte et bien d’autres avec le CAP, co-fondé avec Michel Foucault. C’est d’ailleurs un de ses livres, « De la prison à la révolte » paru en 1972, qui va être commandé deux ans après sa sortie à la Santé par un détenu, Patrick Nouiet. Celui-ci sait parfaitement que le titre figure parmi les interdits, son geste vise précisément à réclamer la liberté de lecture. L’administration refuse et Patrick Nouiet se met en grève de la faim. Il sera soutenu à l’extérieur par une délégation d’écrivains, dont Serge Livrozet, venus manifester devant la Santé avec un haut-parleur. Et l’administration devra céder.

« Comme tout autre citoyen, le détenu a un droit d’accès à l’information et donc le même droit d’usage de la bibliothèque »

Article 40 de la charte minimale des Nations Unies pour le traitement des prisonniers

Malgré les progrès réalisés dans les années 80, avec l’essor des bibliothèques de prison notamment et le travail des associations, il reste du chemin à parcourir pour que la lecture et l’écriture soient considérés comme des besoins fondamentaux. Des droits, bien sûr, il y en a bien d’autres à conquérir dans le milieu carcéral, comme celui, bien peu abordé, de l’accès aux soins gynécologiques pour les femmes détenues. Mais ce combat pour l’accès à la lecture, justement parce qu’il peut sembler dérisoire, mérite d’être poursuivi. Parce que la lecture est tout sauf dérisoire et qu’elle peut devenir un moyen, éphémère mais à portée de mains, de lutter contre l’enfermement et l’isolement, dehors comme dedans. Le livre est un droit à l’évasion légale…

Je ne connais pas la prison. Je ne prétends ni parler à la place des détenus, ni théoriser l’incarcération. Ce que je sais en revanche, c’est que ce qui s’y passe ne concerne pas que les prisonniers, mais l’ensemble de la société. En 1972, la devise du CAP proclamait : « Les chaînes des prisonniers sont les mêmes que celles de tous les individus qui n’ont aucun pouvoir sur leurs vies, elles sont simplement plus visibles ». Le CAP n’existe plus depuis 1980, mais d’autres ont repris le flambeau. Tisser des liens entre l’intérieur et l’extérieur, organiser la solidarité entre prisonniers du dedans et du dehors, c’est ce que fait « L’envolée » par exemple, en organisant la circulation des mots. Animée par des détenus ou ex-détenus, pour les détenus, L’envolée diffuse en prison ses journaux et émissions de radio. Elle aide aussi les mots à sortir de la prison en publiant des courriers sur son site, parce que : « Nous espérons toujours que les mots inspirent des luttes contre la justice et l’enfermement. Pour nous, la liberté est un rapport entre les gens qui se battent ensemble pour la gagner ».

C’est ainsi que j’ai découvert le courrier de Bragança, 21 ans, à qui sa mère a ramené au parloir le livre d’Abdel Hafed Benotman, décédé il y a tout juste cinq ans. Un ouvrage au titre imparable : « Ça ne valait pas la peine mais ça valait le coup ». Bragança écrit : « Depuis mes 14 ans, je fais de la prison. Comme Hafed disait, je ne suis pas un voyou. Je suis un voleur. Et aujourd’hui j’aimerais écrire un ou des livres sur la prison, sur ma vie, etc. Pour que notre combat contre les prisons et la justice puisse se finir et qu’on sera gagnant ». En lisant ces mots, j’ai soudain eu comme une furieuse envie que Bragança rencontre Edward Bunker, ce taulard devenu un des plus grands écrivains américains du 21e siècle. Ed Bunker qui, à partir de l’âge de 4-5 ans, est bringuebalé de foyers d’adoption en écoles militaires, incarcéré pour la première fois à onze ans dans un asile d’aliénés puis dans une maison de redressement. A chaque fois il s’enfuit, s’endurcit, fréquente des garçons plus difficiles, plus âgés et vole, cambriole, vend de la marijuana, poignarde un gardien… jusqu’à finir en prison. C’est dans celle de San Quentin qu’il découvre les livres, se met à lire puis à écrire, grâce à l’actrice Louise Fazenda Wallis qui lui fait parvenir une machine à écrire et l’abonne à la New York Times Book Review. Il écrira quatre romans en prison.

Partager ses lectures, créer un lien entre dedans et dehors, mais aussi porter un regard particulier sur la place des femmes dans ces lieux pensés par des hommes, c’est le travail lancé en Espagne et désormais en France par « Aux oubliées », à travers des dons de livres dédicacés. Sur leur site, elles écrivent : « Les livres sont comme un baume pour l’âme. Quand ils ne divertissent pas, ils permettent d’apprendre, de s’ouvrir, d’oublier ou encore ont le pouvoir d’aider à décider du nouveau cours d’une vie… Nous ne savons jamais où un livre va nous transporter. Nous croyons seulement en son pouvoir. » Aux Oubliées publie les images et dédicaces de ces livres partagés sur Instagram. On peut y lire par exemple ceci : « Un livre qui fait du bien ! C’est ce que j’aimerais qu’il vous fasse, et bien plus encore, qu’il vous offre une parenthèse dans votre quotidien. Cette relation épistolaire est légère, douce et laisse une porte ouverte à tous les possibles. La lecture m’aide beaucoup dans la vie et je vous souhaite d’y trouver un refuge. Bonne et belle lecture ! Chrystelle » ou encore ces mots qui, en trois phrases, offrent la possibilité d’un horizon : « Chère inconnue, la lecture de ce livre sur l’apprivoisement, la relation homme/animal, le deuil et la liberté m’a bouleversé. Puisse-t-il en faire autant pour vous et vous aider, le temps d’une lecture, à sortir de votre quotidien entre les barreaux. En vous souhaitant une bonne lecture. E ».

Un livre ça ne se mange pas, ça ne se fume pas et ça ne protège pas des coups. Mais ça peut être un outil d’évasion. Ainsi, dans « La cage aux lézards », son premier roman magistral paru en 2005, Karen Connelly exposait le pouvoir inouï que peut parfois fournir l’imaginaire pour échapper aux tortures et aux privations. Romain Gary, dans « Les racines du Ciel », expliquait lui comment un détenu de son block revint « assez rétréci, le nez plutôt aplati, quelques ongles manquants, la gueule couleur de pierre… mais sans trace de défaite dans les yeux » après un mois à l’isolement, dans une cellule d’un mètre dix sur un mètre cinquante. Voici ce qu’il dit alors à ses compagnons : « Quand vous n’en pouvez plus, faites comme moi : pensez à des troupeaux d’éléphants en liberté en train de courir à travers l’Afrique, des centaines et des centaines de bêtes magnifiques auxquelles rien ne résiste, pas un mur, pas un barbelé, qui foncent à travers les grands espaces ouverts et qui cassent tout sur leur passage, qui renversent tout, tant qu’ils sont vivants, rien ne peut les arrêter – la liberté, quoi ! ». L’an dernier, j’écrivais : « Le livre est un refuge, un puits intarissable de lignes de fuite et d’imaginaires. Quand le monde devient trop dur, ouvrir un roman, c’est échapper au temps, au lieu, aux petits tracas et grands malheurs du présent. C’est l’arme ultime contre la solitude, quelques grammes de papier qui font de l’isolement un bienfait. Au fil des pages, il y a toujours un personnage pour vous accompagner, vous faire vibrer, distraire vos pensées. Avec un livre, vous n’êtes jamais seul. Apprendre le pouvoir des mots et le plaisir de la lecture est le plus beau cadeau qu’on puisse faire à un enfant ». Je voudrais aujourd’hui élargir ce présent à toutes celles et ceux qui sont enfermé-es.

« Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne.

Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne

Ne sont jamais allés à l’école une fois,

Et ne savent pas lire, et signent d’une croix »

Victor Hugo, Écrit après la visite d’un bagne (1853)

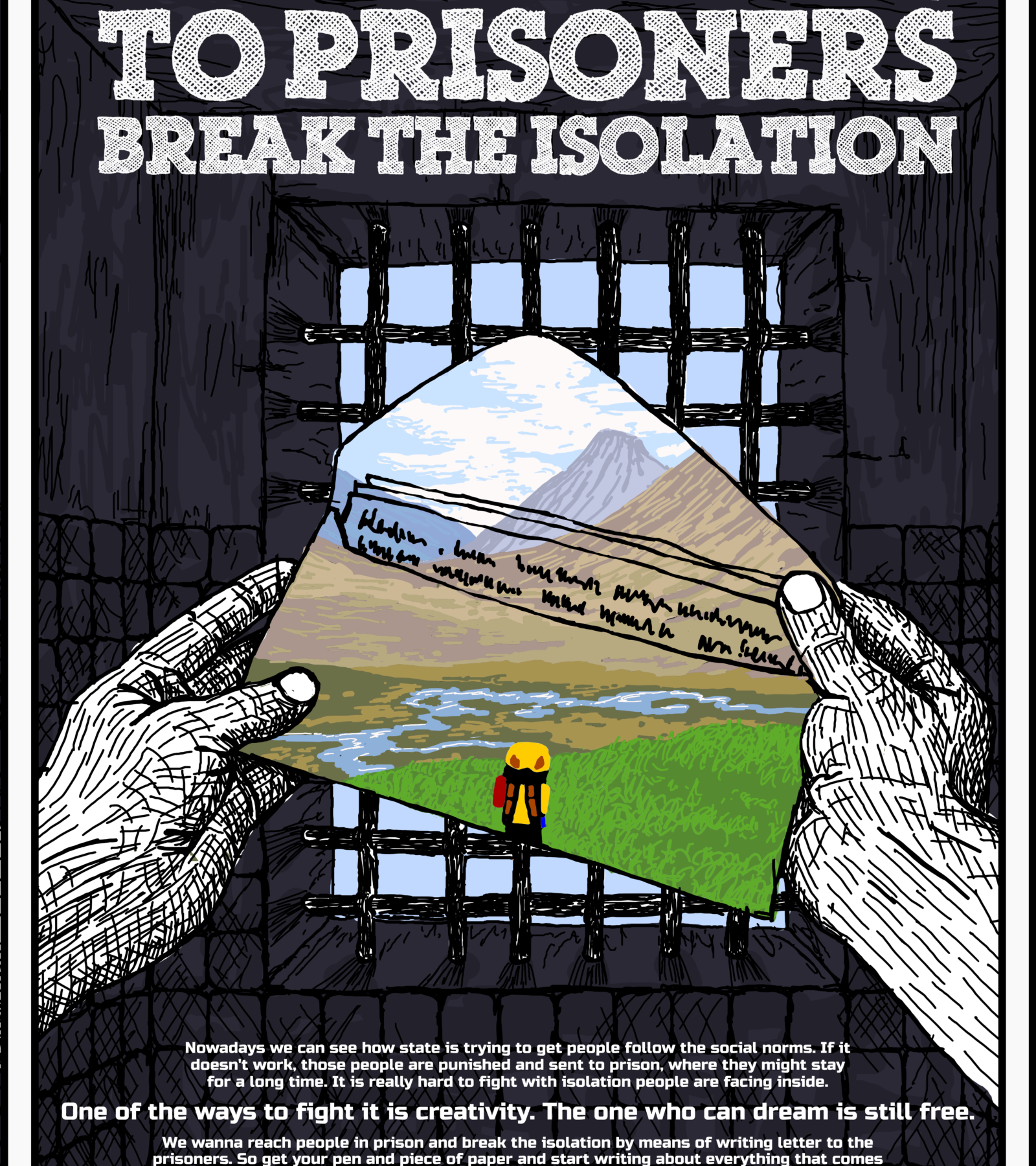

Mais il est parfois difficile de se reconnaître dans les mots d’un autre, d’ouvrir un livre quand on a commencé la taule à 14 ans ou arrêté l’école à 13. Alors il y a la possibilité de la correspondance, qui permet de desserrer l’étau et de « s’évader mentalement pour mieux faire face », comme l’écrit l’Anarchist Black Cross de Paris, qui organise chaque mois des ateliers pour écrire aux détenus. L’ABC – dont l’un des premiers groupes a été fondé en 1907 à New York avec Emma Goldman notamment – précise : « Toutes les personnes détenues peuvent écrire et recevoir des lettres, sans limitation quant à la longueur des écrits ou à la fréquence des lettres. En détention, recevoir du courrier est important pour tenir moralement. C’est une marque de soutien et un lien avec l’extérieur. Le courrier signale également à l’administration pénitentiaire et aux maton.nes que la personne n’est pas isolée : c’est important si elle subit (ou est susceptible de subir) des violences ». On peut trouver sur leur site des conseils et des adresses de détenu-es comme celle de Sam, 54 ans, condamnée à 24 ans de prison en Angleterre, qui « aime recevoir du courrier, des images de mer, d’animaux (surtout les renards) et en général l’esthétique punk »…

Cet autre de la lecture qu’est l’écriture peut être une manière de commencer doucement à écarter les barreaux et se multiplier sous différentes formes. Ainsi, sur le blog « Brèves de prison », le quotidien d’un détenu de Fresnes prend la forme de trois petites cases, deux barreaux encadrant un visage tantôt sourient, tantôt abattu. Aux Baumettes, dans l’enceinte même où Serge Livrozet faisait passer clandestinement les « Difficultés de la langue française », René Frégni anime des ateliers d’écriture depuis vingt-cinq ans. Il raconte qu’enfant, « les livres se résumaient à la voix de ma mère. Le seul que je pus lire d’un seul regard fut le grand livre de la rue ». Arrivé « en retard à l’armée », il se retrouve en prison où il va rencontrer un objecteur de conscience, professeur de philosophie, qui lui ouvrira la porte des mots : « Jamais je ne voyageai si loin que dans ces sept mètres carrés. (…) Jusqu’à ce que mes yeux saignent de fatigue, à force de scruter dans la demi-pénombre les caractères d’imprimerie, je dévorai tout ce qui me tombait sous la main. Pendant six mois mon cachot fut peuplé d’amis imaginaires, d’aventuriers, de femmes éblouissantes, de paquebots quittant des ports aux quatre coins des océans, d’îles fabuleuses. (…) Et chaque soir, avant que la lumière ne s’éteigne au plafond, une ampoule nue protégée par un treillis métallique, j’écrivais un petit poème bourré d’émotion, de naïveté et de fautes d’orthographe ». Il faut lire son livre, « Carnets de prison ou L’oubli des rivières », sur Marseille, la prison, le monde qui dévisse et le recours désespéré au beau. On y croise Pessoa, Camus et Paolo, des cellules qui s’entrouvrent, des bords de rivières, de l’amour et des livres face aux ghettos. Et ce cri : « Ils ont ouvert le feu mais un livre, jamais ! ».

Les choses ne sont pas simples, les a priori tenaces. Pour trop de gens, la prison fonctionne comme une usine à fantasmes où les taulards se la couleraient douce et beaucoup confondent encore enfermement et rabaissement. René Frégni raconte ainsi dans son livre les insultes – « alléger la peine de ces monstres », « apporter de la brioche aux cochons » – ainsi que l’incompréhension de certaines familles de victimes. Pourtant, comme le rappelle Antoine N, assesseur extérieur (des citoyens présents en commission de discipline) interrogé par Le Monde : « Ça va vite de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment » et l’article de souligner : « Tous se sont déjà imaginés de l’autre côté des barreaux, dans ces cellules si exiguës ». Or l’imagination n’a pas fini de cavaler… Face à la violence des répressions policière et judiciaire, à l’incarcération de militants et à la surveillance renforcée de tous les mouvements contestataires, cette phrase mérite de résonner. Et les bouquins, dédicaces, correspondances, coupures de presse, photos et dessins, de continuer à circuler.

Illustrations : https://brevesdeprison.tumblr.com/

Notes :

- « Carnets de prison ou L’oubli des rivières ». René Frégni. Tracts Gallimard n°11 (2019)

- Sur la question de la peine et de l’enfermement, sa compatibilité ou non avec l’objectif de réhabilitation et sur la prison en général, une excellente synthèse : « La prison, réalités et paradoxes » de Camille Lancelevée et David Scheer, Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Collection L’opportune (2019)

- En plus d’un an près de 440 gilets jaunes ont été incarcérés pour des peines de un mois à trois ans selon Bastamag